Buka konten ini

SEORANG pria lanjut usia datang ke unit gawat darurat (UGD) rumah sakit pada tengah malam. Napasnya tersengal, tubuhnya melemah. Ia berharap mendapatkan pertolongan pertama. Namun yang diterima bukan oksigen, bukan infus, apalagi tindakan medis.

Yang didapat justru penjelasan administrasi yang membingungkan: ”Kasusnya tidak masuk kategori gawat darurat menurut aturan. Kalau tetap ditangani, biayanya tidak bisa ditanggung BPJS (Kesehatan),” tulis dr. Didi Kusmaryadi SpOG, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, mengawali surat terbukanya kepada Menteri Kesehatan RI yang diunggah di akun Facebook-nya @Didi Kusmaryadi.

”Situasi semacam ini bukan fiksi. Ini kejadian nyata. Dan banyak terjadi di berbagai rumah sakit di Indonesia,” tulisnya, lagi.

Petugas medis pun serba salah. Mereka tahu pasien butuh pertolongan, tapi terikat aturan. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang mengatur soal kegawatdaruratan justru jadi penghambat—bukan pelindung.

“Nyawa manusia tidak bisa ditakar hanya dengan daftar kriteria,” tegas Didi.

Ia menyoroti aturan yang kaku dan multitafsir. Di satu rumah sakit, pasien bisa dianggap gawat darurat, tetapi di rumah sakit lain bisa tidak. Akibatnya, pasien dirugikan. Rumah sakit pun terjebak dalam dilema: menyelamatkan nyawa dengan risiko klaim BPJS ditolak, atau menolak pasien demi kepastian administrasi.

Ia menyoroti aturan yang kaku dan multitafsir. Di satu rumah sakit, pasien bisa dianggap gawat darurat, tetapi di rumah sakit lain bisa tidak. Akibatnya, pasien dirugikan. Rumah sakit pun terjebak dalam dilema: menyelamatkan nyawa dengan risiko klaim BPJS ditolak, atau menolak pasien demi kepastian administrasi.

Permenkes Terlalu Sempit

Di Surat Terbuka itu, Didi juga mengungkapkan, Permenkes tentang kegawatdaruratan menjadi rujukan utama rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Namun, kriteria yang dipakai dinilai terlalu sempit dan tidak kontekstual. Keluhan seperti sesak ringan, nyeri hebat, atau pucat akibat perdarahan lambat, kerap tak dianggap darurat karena tak disebut secara eksplisit dalam aturan.

”Ini menimbulkan konflik antara tenaga medis dan manajemen. Dokter ingin menolong, tetapi rumah sakit khawatir klaim tidak dibayar,” jelas dr. Didi. Ia juga menyebut adanya ketimpangan penanganan antar rumah sakit akibat perbedaan interpretasi kriteria.

ESI: Sistem yang Lebih Manusiawi

Sebagai solusi, Didi mendorong agar pemerintah segera mengadopsi sistem Emergency Severity Index (ESI), sebuah metode triase medis yang terbukti lebih objektif dan manusiawi. ESI digunakan luas di negara-negara maju dan juga mulai diterapkan di sejumlah rumah sakit rujukan di Indonesia.

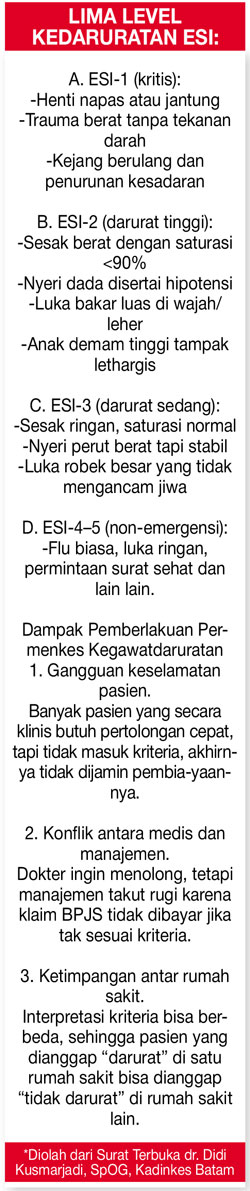

ESI membagi pasien ke dalam lima level kedaruratan, dari yang paling kritis (ESI-1) hingga non-darurat (ESI-5). Sistem ini mempertimbangkan kondisi klinis pasien serta kebutuhan sumber daya medis (lihat Grafis, red).

”ESI memberi ruang bagi dokter untuk menilai langsung kondisi pasien, bukan sekadar mencocokkan daftar,” ujarnya.

Revisi Regulasi, Utamakan Pasien

Surat terbuka itu juga mengajak Menteri Kesehatan untuk merevisi aturan. Bagi dr. Didi, kesehatan adalah hak dasar warga negara, dan BPJS Kesehatan harus menjadi pelindung, bukan penghambat.

“Saatnya sistem pelayanan gawat darurat lebih berpihak pada pasien. Karena dalam situasi darurat, yang dibutuhkan adalah keputusan cepat dan pertolongan nyata, bukan sekadar kriteria administratif,” tegasnya. (***)

Reporter : Rengga Yuliandra

Editor : RYAN AGUNG