Buka konten ini

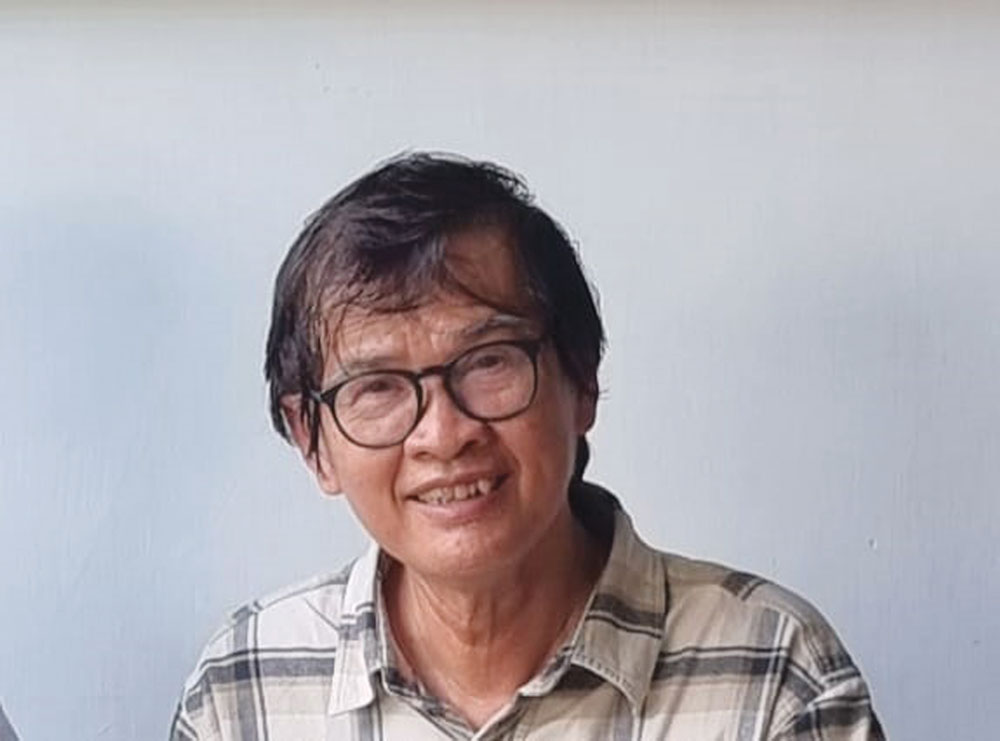

TENGSOE TJAHJONO

Penyair, Dosen FIB Universitas Brawijaya Malang

Dahulu, ketika Plato menyampaikan kegelisahannya tentang penemuan tulisan, dia mengkhawatirkan manusia akan kehilangan ingatan, menyerahkan seluruh kekuatan memorinya kepada tinta dan kertas. Tapi, sejarah membuktikan: manusia tidak menjadi bodoh karena menulis, melainkan menjadi lebih mampu merekam dan mewariskan peradaban. Namun, apakah hal yang sama bisa kita katakan tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) hari ini?

AI hadir seperti dewa kecil yang tak terlihat, tapi serbabisa. Ia menjawab, menulis, menerjemahkan, bahkan menggubah puisi dan menyusun laporan penelitian. Banyak di antara kita yang bersorak, ’’Kini tak perlu repot berpikir panjang.’’ Padahal, di situlah letak bencananya. Ketika manusia berhenti berpikir karena mesin sudah melakukannya, saat itulah kebodohan mengendap seperti lumpur yang tak kentara.

Kepasifan

Dalam sehari-hari, kita melihat contoh yang makin lazim. Mahasiswa yang hanya menyalin jawa ban dari ChatGPT tanpa menganalisisnya lagi. Guru yang membiarkan AI membuat rencana pelajaran tanpa penyesuaian dengan konteks murid. Penulis konten yang menyalin artikel dari AI tanpa sempat membaca ulang atau menyuntingnya. Sungguh, teknologi yang seharusnya menjadi obor pencerahan justru berubah menjadi tirai kegelapan ketika digunakan secara pasif.

Yuval Noah Harari (2023) pernah berkata, dalam era AI, pertanyaan menjadi lebih penting daripada jawaban. Mesin bisa memberimu semua jawaban. Tapi, hanya manusia yang bisa mengajukan pertanyaan bernas, menggugat makna, dan mengejar kebijaksanaan. Karena itu, jika kita berhenti mengajukan pertanyaan dan hanya menanti jawaban, bukankah kita sedang merayakan kebodohan yang dipoles kemilau digital?

Dalam suatu diskusi daring, seorang dosen menuturkan pengalaman getirnya. Mahasiswanya mengumpulkan esai yang ditulis sempurna. Namun, saat ditanya isinya, mereka gagap. Setelah diselidiki, tulisan itu sepenuhnya buatan AI dan mereka bahkan tidak membacanya hingga selesai. ’’Ini bukan soal plagiarisme,’’ kata sang dosen. ’’Ini soal kehilangan keinginan untuk berpikir.’’

Menuntun Berpikir

AI seharusnya bukan pengganti nalar, melainkan mitra dialog. Kita perlu memperlakukan AI layaknya Socrates memperlakukan muridnya: menuntun berpikir, bukan menggurui. AI bisa sangat berguna ketika digunakan secara aktif: untuk merancang peta ide, mengevaluasi alternatif, serta memperluas wawasan. Namun, ia menjadi berbahaya ketika kita membiarkan diri terbius kenyamanan dan menyerahkan kemudi nalar kepada algoritma.

Bertahun lalu, Nietzsche (1882) menulis: Manusia menulis dengan alat, dan alat mengubah cara berpikirnya. Hari ini, kita menulis dengan mesin yang berpikir untuk kita. Maka kita harus bertanya: Apakah kita masih berpikir atau hanya menggulirkan saran-saran dari layar?

Bayangkan, anak-anak sekolah yang tak lagi belajar menyusun kalimat karena semua sudah tersedia. Bayangkan, penyair yang tak lagi merenung karena puisi bisa diciptakan dalam lima detik. Bayangkan, bangsa yang seluruh kebijakan dan visinya hanya copy-paste dari mesin.

Apakah itu kemajuan? Atau justru kemunduran yang dikemas sebagai kecepatan?

Tak ada salahnya menggunakan AI sebagaimana tak ada salahnya menggunakan pisau. Tapi, pisau di tangan yang tak terlatih bisa melukai. AI di tangan yang malas bisa melumpuhkan daya cipta. Karena itu, kita harus belajar menggunakan AI dengan cerdas: bertanya dengan kritis, memeriksa jawabannya, menyunting, memodifikasi, menggabungkannya dengan intuisi dan pengalaman manusia. AI bukan juru selamat. Ia hanya alat.

Seorang filsuf kontemporer, Bernard Stiegler (2016), menyebut AI sebagai ’’teknologi farmakon’’, obat sekaligus racun. Ia bisa menyembuhkan ketidaktahuan, tapi juga bisa menjadi candu yang membuat kita tidak lagi mau belajar. Maka segalanya bergantung pada bagaimana kita memakainya.

Kita berada di titik sejarah yang genting. Revolusi digital telah membuka jalan baru. Namun, jalan itu bisa berujung pada kebijaksanaan atau kebodohan. Apakah kita akan menjadi manusia yang lebih bijak karena AI atau justru menjadi lebih bodoh karena menyerah padanya?

Jawabannya bukan pada AI. Jawabannya ada pada diri kita. (*)

Oleh:

TENGSOE TJAHJONO

Penyair, Dosen FIB Universitas Brawijaya Malang