Buka konten ini

Dosen Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga

Gelombang demonstrasi belakangan ini tidak hanya memenuhi jalan-jalan, tetapi juga memanas di ruang digital. Media sosial menjadi arena kedua, bahkan lebih gaduh daripada aksi fisik.

Sejumlah admin akun media sosial ditangkap aparat dengan tuduhan menyebarkan provokasi. Ada yang dianggap memelintir diksi inti pernyataan hingga memantik tafsir berbeda. Peristiwa itu mengundang tanya: Mengapa admin akun kritis begitu cepat diproses hukum, sedangkan buzzer politik yang terang-terangan memproduksi manipulasi narasi seakan dibiarkan?

Pertanyaan itu bukan sekadar soal teknis, melainkan menyentuh inti demokrasi: Apakah hukum kita berlaku adil di ruang digital atau hanya menjadi alat kekuasaan?

Belum Tegas

Sejak lahirnya UU ITE, warganet hidup dalam bayang-bayang pasal karet. Meski sudah direvisi pada 2024, sejumlah pasal tetap memberikan ruang tafsir luas: Pasal 27A soal penghinaan, Pasal 28 Ayat (3) soal provokasi kebencian, hingga Pasal 45A tentang sanksi pidana.

Pedoman implementasi melalui SKB Tiga Menteri 2021 dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan. Namun, faktanya, tafsir di lapangan sering berubah-ubah. Revisi UU ITE memang digadang-gadang mempersempit pasal karet, tetapi praktik di lapangan menunjukkan tafsir masih melebar.

Pasal tentang ujaran kebencian dan provokasi kerap dipakai longgar. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah mempertegas: “kerusuhan” hanya bisa dipidana jika berujung pada gangguan nyata di ruang fisik, bukan sekadar gaduh di media sosial.

Masalahnya, batas itu sering diabaikan. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi pagar minimum berubah menjadi jerat. Teori hukum media membedakan antara illegal speech (ujaran melanggar hukum, misalnya hasutan kekerasan) dan harmful speech (ujaran yang merugikan secara etis, tetapi tidak pantas dipidana).

Tanpa pembedaan, ruang digital bisa menjadi ladang kriminalisasi. Hukum memang penting, tetapi etika lebih menentukan. Dalam komunikasi digital, etika menuntut akurasi, proporsionalitas, dan niat baik. Mengubah kata “larangan” menjadi “ajakan” jelas salah secara etika. Namun, etika bukan hanya beban warga biasa. Negara, aparat, dan kekuatan politik juga wajib tunduk pada etika komunikasi publik.

Tanpa pembedaan, ruang digital bisa menjadi ladang kriminalisasi. Hukum memang penting, tetapi etika lebih menentukan. Dalam komunikasi digital, etika menuntut akurasi, proporsionalitas, dan niat baik. Mengubah kata “larangan” menjadi “ajakan” jelas salah secara etika. Namun, etika bukan hanya beban warga biasa. Negara, aparat, dan kekuatan politik juga wajib tunduk pada etika komunikasi publik.

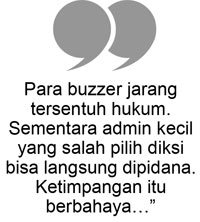

Di titik ini, praktik buzzer terasa janggal. Para buzzer yang bekerja untuk kepentingan tertentu leluasa memproduksi framing manipulatif, bahkan menyerang lawan politik. Mereka jarang tersentuh hukum. Sementara admin kecil yang salah pilih diksi bisa langsung dipidana. Ketimpangan itu berbahaya: ia merusak kepercayaan publik pada hukum dan pada akhirnya meruntuhkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Pelajaran

Beberapa negara maju sudah lebih dahulu bergulat dengan masalah itu. Caranya beragam, tetapi ada benang merah yang bisa kita ambil.

Jerman membuat aturan tegas lewat NetzDG. Setiap konten yang jelas ilegal harus dihapus platform dalam waktu 24 jam. Jika tidak, denda besar menanti. Aturan itu bisa menekan ujaran kebencian, tetapi dikritik karena efek samping: banyak konten sah ikut terhapus lantaran platform memilih aman dengan menghapus lebih banyak.

Uni Eropa melangkah lebih jauh dengan aturan transparansi iklan politik. Setiap konten politik berbayar harus diberi label jelas dan masuk arsip publik. Publik bisa tahu siapa yang membiayai pesan politik tertentu. Dengan cara itu, ruang gelap buzzer bayaran dipersempit.

Amerika Serikat mengambil jalan lain. Kebebasan berekspresi sangat dilindungi. Kasus New York Times vs Sullivan menjadi tonggak: pejabat publik hanya bisa menang dalam gugatan pencemaran nama baik apabila terbukti ada “actual malice” — niat jahat atau kelalaian serius.

Pelajaran dari ketiganya sederhana: kebebasan berekspresi tetap dijaga, sementara tanggung jawab justru dipindahkan ke platform dan aktor politik. Negara tidak memburu warga satu per satu, tetapi membangun sistem agar ruang digital lebih sehat.

Overdosis Digital

Di Indonesia, tantangannya berlipat ganda. Riset menunjukkan, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial — lebih tinggi daripada rerata global. Intensitas itu membuat kita rentan. Jempol lebih cepat daripada nalar. Tombol share ditekan tanpa sempat berpikir panjang.

Fenomena itu menciptakan kondisi overdosis digital: ruang publik yang mudah terbakar oleh hoaks, gampang tersulut oleh framing, tetapi lambat membangun diskusi sehat. Akun kecil yang salah edit bisa cepat viral. Namun, buzzer besar yang bekerja sistematis justru lebih berbahaya, sebab mereka beroperasi dengan strategi, bukan sekadar kelalaian.

Apa jalan keluarnya? Pertama, aparat harus konsisten. Kritik keras tidak boleh dicampuradukkan dengan provokasi kekerasan. Putusan MK seharusnya menjadi pedoman wajib, bukan catatan kaki.

Kedua, negara harus berani menertibkan ekosistem buzzer. Transparansi iklan politik ala Uni Eropa bisa menjadi pintu masuk. Publik berhak tahu siapa yang membiayai narasi politik di media sosial.

Ketiga, literasi digital harus diperkuat. Literasi bukan sekadar cek fakta, tetapi juga cek konteks, cek motif, dan cek dampak. Warga perlu belajar menunda share, membaca tuntas, dan bertanya: Siapa yang diuntungkan apabila saya menyebarkan ini?

Penangkapan admin akun di tengah demonstrasi memperlihatkan rapuhnya demokrasi digital kita. Negara memang wajib menjaga ketertiban, tetapi jangan sampai ketertiban ditegakkan dengan mengorbankan kebebasan. Sebaliknya, warga wajib menjaga etika agar kebebasan tidak berubah jadi kebablasan. (*)